Parlare di un animo tormentato come quello di Sylvia Plath risulta sempre difficile. Non tanto per le informazioni che passano in questo momento nella propria mente, bensì per la necessità che si avverte di farlo totalmente in punta di piedi, letteralmente con il fiato sospeso, per paura di rompere qualcosa. Leggere e parlare della poetessa dai bei capelli biondi, ti conduce in un universo in cui paradiso e inferno combaciano tra loro. Così come il rosso sangue e l’azzurro dell’oceano mare colorano la mente della Plath e hanno invaso la vita di tutti quelli che l’hanno circondata. Il mondo, secondo Sylvia, è «caldo come il sangue e personale», l’azzurro invece lascia più spazio per respirare.

Nata nel 1932 a Boston, Sylvia Plath conoscerà presto il suo primo dolore: la scomparsa prematura del padre, Otto Plath, quando lei aveva soltanto nove anni. A lui dedica i suoi versi più profondi e bui, per non dire ricorrenti e colmi di richiami inascoltati.

Il loro legame non è mai stato speciale in fondo; del resto, Otto desiderava tanto avere un figlio maschio. Il legame con la madre Aurelia, invece, era competitivo, diversamente da come appare nel Quanto lontano siamo giunti, una raccolta di epistole che scambiavano le due e che raccoglie, lettera dopo lettera, la vita colma di poesia e disperazione della Plath. Una lettura superficiale di quel testo porterebbe a pensare che tra loro ci sia stato un rapporto di rispetto e stima reciproca, ma arrivare a queste conclusioni ci farà soltanto cascare nel tranello teso: credere alla sua maschera.

«..la sua facciata.. appena conosce qualcuno è troppo aperta e gradevole – ma è lo stereotipo americano a cui si aggrappa quando va nel panico. O forse – credo che sia più probabile – il suo equilibrio e la sua intelligenza svaniscono in una sorta di vacua disponibilità – e solo questo atteggiamento americano stereotipato la fa andare avanti».

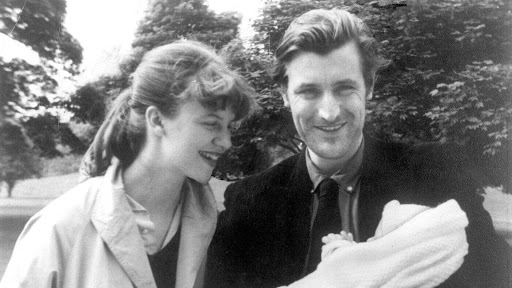

Scrisse di lei il poeta Ted Hughes, suo desiderato e tanto agognato amante. Non è stato l’unico amore della vita di Plath, ma è sicuramente quello che al meglio rispondeva al suo canone: colto, intelligente e bello. Il marito perfetto, colui che avrebbe potuto renderla moglie e madre ma, soprattutto, che le avrebbe permesso di coltivare la sua arte e la sua poesia. Chi meglio di un poeta stesso? Come un perfetto compito da svolgere, il 16 aprile 1956 scrive sul suo diario: Oggetto Ted.

«..l’hai accettato così com’è. Lo volevi disperatamente e il prezzo da pagare lo conosci: estrema cautela a Cambridge (ci saranno valanghe di pettegolezzi, ma non ci deve essere nessuna prova, mantieni la calma..).. non lamentarti mai, non mostrare risentimento o non pretendere più della normale considerazione.. lascialo andare. Fallo felice: cucina, leggi, scherza ma non smettere di lavorare per gli altri..studia + lavora+ pensa alla casa..non essere insistente, che corra, che bari – »

Inconsapevole della statua che gli stava costruendo, Hughes scriverà qualche anno dopo la sua morte ne La Visita, che racconta uno dei loro primi incontri:

Nè sapevo che stavo sostenendo l’audizione

per il ruolo di primo attore nel tuo dramma,

mimando i primi facili movimenti

come a occhi chiusi, cercando a tentoni il personaggio

Ciò che tormenta la donna fin dalla giovane età è la disperata ricerca di un amante, poco importa se il fortunato ricambiasse o meno l’interesse nei confronti di lei. Sentiva di dover obbedire a ciò che richiedeva la società americana al tempo: andare al college, laurearsi a pieni voti, viaggiare, lavorare, trovare un marito ed esistere soltanto per lui. Tutto ciò la impegnava al punto tale da non dar retta al vuoto che piano piano la logorava, coerente al disprezzo che avvertiva per tutto quello che la circondava. Come l’ipocrisia di una felicità illusoria, di una perfezione disponibile soltanto nei libri che leggeva o nelle storie da college che ascoltava, e che diventavano reali soltanto nella sua mente.

Ma la Plath avrebbe fatto di tutto pur di non rispondere alla tartassante richiesta della vita dell’americana perfetta, eppure tutto quello che accadeva nel suo mondo, la portava a scontrarsi con quel muro di cemento armato. E la madre, Aurelia, sembrava condurre la nostra Sylvia proprio ai piedi di quel muro. Le suggeriva sempre di imparare a dattilografare, così sarebbe diventata la segretaria di qualcuno e di conseguenza, la moglie. Oppure viceversa? Ma non importa. Sylvia non voleva appartenere a qualcuno, voleva essere sua. E non voleva dattilografare, voleva scrivere.

«Ti serve uno sbocco e sono tutti ermeticamente chiusi. Vivi giorno e notte nella buia, ristretta visione che ti sei costruita con le tue mani. E così ecco il giorno in cui senti che esploderai, ti spezzerai in due, se non potrai liberare la grande riserva che ti ribolle dentro e che fuoriesce da qualche fessura nella diga. Così scendi di sotto e ti siedi al pianoforte. I bambini sono usciti; la casa è tranquilla. Il suono degli accordi limpidi sulla tastiera e cominci a provare sollievo mentre ti liberi di parte del gran peso che hai sulle spalle (..) Così anche questa è andata. E tu digrigni i denti e ti disprezzi per la tua tremula sensibilità, chiedendoti come possano degli esseri umani accettare che per tutta la vita la loro personalità venga stritolata senza pietà sotto una dittatura disumana, sia essa industriale, statale o istituzionale» –

Diari, Sylvia Plath

Hughes aveva oramai capito che fu la casa dell’ira, la casa di suo padre, a renderla così. Alla fine quell’amore si rivelò tragicamente irraggiungibile e la Plath non perdonerà mai il padre per averla tradita e lasciata, per aver scelto la morte a lei – esattamente come la donna sostiene. Umanizza la morte come una persona in carne ed ossa ed è proprio da lei – e dal padre – che desidera andare, quando tenta di suicidarsi per la prima volta.

Decide di farlo nella soffitta di casa sua, evocando l’immagine del sottosuolo, nel quale giaceva da anni il corpo del padre e che ben presto sperava di raggiungere.

«Morire è un arte, io so farlo magistralmente » –

Lady Lazarus, Sylvia Plath

Il tentativo di suicidio fu particolarmente combattuto. Non lo racconta nei diari, ma decide di farlo biograficamente nel suo unico e vero romanzo, La campana di vetro, presentandosi come Esther.

La campana di vetro risultò diventare con il tempo il romanzo chiave per comprendere l’animo tormentato di Sylvia Plath. Così come per la scrittrice, Esther non raggiunge la maturità nella maniera tradizionale, sposandosi e formando una famiglia, ma, al contrario, trovando la forza di respingere i convenzionali modelli femminili del tempo. Anziché affrontare un percorso di crescita intellettuale e psicologica, regredisce sino alla pazzia. Esperienze che dovrebbero cambiarle la vita in maniera positiva la sconvolgono e la disorientano. Anziché trovare un nuovo significato nella vita, Esther vuole morire.

«Le ragnatele mi sfioravano la faccia con la morbidezza delle falene. Svitai il tappo del flacone e iniziai a buttar giù le pastiglie ad una ad una. Lì per lì non successe niente, ma quando arrivai quasi alla fine del flacone, incominciai a vedere davanti agli occhi come lampi di luce rossa e azzurra. Scivolai a terra. Il silenzio si ritirò, mettendo a nudo i ciottoli e le conchiglie e tutti i relitti ammaccati della mia vita».

– La campana di vetro, Sylvia Plath

Il suo corpo venne ritrovato soltanto tre giorni dopo . La madre aveva denunciato la sua scomparsa e tutti i giornali gridavano il nome di Sylvia. La campana di vetro diventa determinante non soltanto perché mette a nudo l’animo della Plath, ma attraverso il racconto dell’esperienza in manicomio e delle sedute di elettroshock alla quali lei era sottoposta, diventa allo stesso tempo denuncia e critica della medicina psichiatrica. Esther è turbata dall’arroganza dei medici e dalla loro mancanza di sensibilità; quando Esther incontra il suo primo psichiatra, il Dott. Gordon, lo trova pieno di sé e privo di empatia. Questi non l’ascolta e le prescrive la terapia elettro-convulsivante, che risulta fortemente traumatica. Inizia a guarire soltanto quando conosce la sua prima psichiatra donna.

Ruth Beuscher fu la psichiatra della Plath, la rimise in sesto ma soprattutto le insegnò ad autoanalizzarsi, secondo un metodo che Hughes valutò distruttivo. Alla fine del dicembre nel 1958, dopo una sessione con la dottoressa, scriverà nel suo diario:

«Allora, come lo esprimo il mio odio verso mia madre? Una che ha ucciso mio padre, il mio primo alleato maschile. E’ un’assassina di mascolinità. Ero distesa al letto e pensai che lusso sarebbe stato ucciderla, stringere quel suo collo pieno di vene che non è mai stato capace di proteggermi dal mondo. Ma ero troppo buona per uccidere. Che sollecitudine: fai a te stessa quello che volevi fare agli altri. La ucciderei, quindi mi sono uccisa».

Per Ted Hughes, la dottoressa era una «luna di smembramento e resurrezione , che sul pavimento della sua bottega trovò abbastanza pezzi per riempire la tua vecchia pelle». Fu la terapia che le fece affrontare lo spettro del padre e di conseguenza, agli occhi di Ted, «di danzare sfrenata con le ossa di tuo padre su una fune tesa / sopra il baratro della tua vera tomba».

C’è anche Mary Ellen Chase nella sua angoscia, il professore che la incoraggiò a tornare come docente allo Smith dove fu tremendamente infelice e insicura delle sue doti da insegnante.

«Continuo a pensare che potrei rimediare qualcosa di buono dal mio cervello per insegnare loro il simbolismo o gli stili, ma sono sempre così nervosa da morire. Se solo conoscessi la mia materia e fossi un’esperta, invece di dover fare grossi sforzi per ripassare pura e semplice grammatica.»

– Quanto lontano siamo giunti, Sylvia Plath

A breve, anche il magnetismo tra Sylvia e Ted inizia a trasformarsi in un uragano senza pace. Si separarono dopo la nascita del loro secondo figlio. Il divorzio fu per lei difficile, ma allo stesso modo liberatorio. Scriveva, infatti, alla madre che vivere senza Ted la rendeva finalmente se stessa, libera dal suo occhio critico e dalla dipendenza morbosa che avevano l’uno per l’altra. Nell’autunno del 1962, la Plath portò a termine la sua opera più importante, le poesie di Ariel, scritte in un flusso di energia incandescente, trenta in un mese. Scriveva: «Sono una scrittrice geniale; me lo sento. Sto scrivendo le poesie più belle di tutta la mia vita; mi renderanno famosa…».

Ariel vede l’autrice come mitico cavaliere che galoppa verso la morte e la rinascita. Molti studiosi fanno notare che Ariel significa leonessa o altare di Dio, citando la Catholic Encyclopaedia: l’altare dell’olocausto è chiamato ariel di Dio, su questo altare bruciava il fuoco usato per uccidere le vittime sacrificali ( Lev. 6:12). E questa nozione di sacrificio chiude così anche Cavalcata notturna su Ariel, di Ted Hughes, menzionando tutte le donne mito – la madre, la psichiatra, lei stessa- che alla fine l’hanno distrutta.

Mentre volavi

Ted Hughes

intasarono tutte le tue lunghezze d’onda

di istruzioni incrociate.

E il suo volo così fallisce. Sylvia si aggrappa all’altare infuocato e al brandello dell’alba esplosa che portò la notizia della sua morte, un lunedì.

Chiuse porte e finestre, preparò pane e burro e due tazze di latte che lasciò sul comodino nella camera dei figli, lasciando asciugamani bagnati sotto la loro porta. Infine inserì la testa nel forno a gas. Era l’11 febbraio del 1963.

Quasi immediatamente e forse anche per amor di cronaca, fu proprio il suo ex marito ad essere accusato per istigazione al suicidio. Lo strano silenzio che ebbe dopo la sua morte, le lettere che Sylvia scriveva alla psichiatra narrando di abusi e minacce da parte del signor Hughes, il tradimento di lui che portò la coppia al divorzio, diventarono benzina sul fuoco che accese l’animo delle femministe. Ma la conclusione della vicenza è pressoché differente. Ted Hughes amava Sylvia Plath.

Lettere di compleanno, una raccolta postuma di ottantotto poesie, racconta la loro storia d’amore fino alla morte di lei, quasi come per estirpare un peccato che non aveva commesso ma di cui, allo stesso tempo, si sentiva tremendamente colpevole. Colpevole per non essere stato in grado di salvarla, di rispondere al copione che lei aveva minuziosamente scritto. Colpevole di non aver ascoltato il suo grido, di non averlo compreso.

nell’abisso del rosso

Prisma, Ted Hughes

ti nascondesti per sfuggire al bianco della clinica d’ossa,

ma la gemma che perdesti era azzurra.

Lo stesso azzurro che lui ricordava essere il colore della fascia per i capelli che le regalò al primo appuntamento. Parlava della gemma, come se fosse un qualcosa che potesse stare in mano e che era scivolata dalla presa di lei, come lei che, in tutte quelle poesie, scivolò dalla presa di lui. Ma non dipendeva da Ted tenere stretta la gemma della felicità, dipendeva da Sylvia soltanto. Ma non lo fece, oppure non poté.

«Ho passato una serie di brutte notti insonni.

– Diari, Sylvia Plath

L’avvicinarsi del cambiamento? Risultato: stanca, debole, piena di un’apatia amara. Ieri sera tardi ho fatto l’errore di bere un caffè, pensando che mi avrebbe tenuta sveglia al cinema. Non siamo più andati e io sono rimasta distesa, in preda a un nervosismo morboso, nel buio vuoto del mattino pieno di sognacci in cui morivo di parto in un ospedale sconosciuto senza riuscire a vedere Ted o avevo un bambino cianotico o deforme che non mi lasciavano vedere. Lui va avanti, libero da ogni falso concetto di quello che il mondo si aspetta. Ieri notte mi ha tenuta stretta, consolata. L’amore mi ha disteso i nervi, facendomi dormire. Mi sono svegliata prosciugata come dopo una tremenda crisi emotiva. Oggi servo a poco. Devo affondare le radici nella vita in sé. Mi ipnotizzo per dimenticare il mondo in attesa. Le idee uccidono i piccoli germogli verdi dell’opera stessa. Ho conosciuto l’amore, il dolore, la pazzia, e se non riesco a dare un senso a queste esperienze, nessuna nuova esperienza mi può aiutare. Una giornataccia. Un periodaccio».

Il colore di Sylvia era l’azzurro, anche se a Ted non piaceva per niente. Questa era una delle tante piccolezze che differenziavano la coppia. Eppure chiunque l’abbia conosciuta bene la colorava di rosso sangue, come tutto il rosso del suo cuore. Lo stesso rosso di cui ricordava essere, secondo lei, la fascia per capelli – la gemma – che Hughes le regalò al loro primo incontro.

«Quando sei l’unico scrittore creativo in famiglia, possono nascere gelosie e contrasti se gli altri non capiscono perchè ti chiudi in una stanza solo con i tuoi pensieri, nel tentativo di corteggiare la musa. In due invece, c’è un’atmosfera di collaborazione. E’ più facile concentrarsi in ciò che si fa, perché si fa la stessa cosa. E’ come cantare insieme al buio».

– Ted Hughes

Sylvia riposa ora nel cimitero dello Yorkshire, accanto alla famiglia di Ted, finalmente in aperto colloquio con il cielo.

«Io sono verticale

Ma preferirei essere orizzontale.

Non sono un albero con radici nel suolo

succhiante minerali e amore materno

così da poter brillare di foglie a ogni marzo,

né sono la beltà di un’aiuola

ultradipinta che susciti di meraviglia,

senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali.

Confronto a me, un albero è immortale

e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:

dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,

– Sylvia Plath.

alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.

Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.

A volte io penso che mentre dormo

forse assomiglio a loro nel modo più perfetto –

con i miei pensieri andati in nebbia.

Stare sdraiata è per me più naturale.

Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,

e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:

finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me».

Napoli, 24 anni, laureanda in Servizio Sociale. Teatro, musica, cinema, bud's e diritti umani.